搭上歼-15战机同款电梯是什么体验

当山东舰的升降机载着体验者从机库缓缓升至甲板,脚下厚实的金属板随着机械运转发出沉稳声响,眼前豁然展开的歼-15战机阵列如钢铁洪流般震撼人心——这场被网友称为“搭上歼-15同款电梯”的体验,不仅是军事科技的温度触达,更折射出中国海军从“近海防御”到“远洋制权”的战略跃迁。从歼-15T的起落架革新到电磁弹射轨道的精度突破,从“A射B导”战术的实战化到航母编队的体系化作战,这场跨越第一岛链的深蓝征程,正在用技术细节重新定义“海上力量”的内涵。

立论点:歼-15“电梯体验”的背后,是中国海军从装备迭代到作战理念的全面升级

分论点一:技术细节的突破,重构了海上作战的“力量天平”

歼-15T的起落架增粗30%并加装液压缓冲器,使其既能承受滑跃起飞的冲击,又能扛住电磁弹射器百吨级拉力——这一设计让同一架战机实现“双模式起飞”,山东舰飞行员直言“以前降落像跳楼,现在像坐电梯”。更关键的是,机头雷达罩斜切35度的多面体设计,塞进了直径1.2米的氮化镓有源相控阵雷达,对F-35隐身目标的探测距离提升至200公里。在珠海航展上,飞行员演示的“A射B导”战术更具颠覆性:空警-600发现敌机后,数据链直接引导歼-15T发射霹雳-15导弹,导弹在80公里外才启动自导雷达,让对手连反应时间都没有。这些技术细节的叠加,使中国航母从“战机搭载平台”升级为“体系化作战节点”,彻底改变了西太平洋的力量对比。

反论点:将“技术优势”等同于“绝对胜利”,是认知短视的体现

2024年南海对峙中,两架歼-15D电子战机虽迫使外军宙斯盾舰关闭雷达后撤,但美军“卡尔·文森”号航母随即派出EA-18G“咆哮者”电子战机反制,双方在电磁频谱领域展开长达4小时的攻防战。这一案例揭示:现代海战是“技术-战术-心理”的综合博弈。歼-15T的雷达虽能探测200公里外的目标,但若缺乏空警-600的预警支持,或055驱逐舰的防空掩护,仍可能陷入“看得见、打不着”的困境。更严峻的是,美国福特级航母的电磁弹射系统已实现42秒内连续弹射4架战机,而福建舰的测试数据显示其弹射间隔为58秒——技术代差虽在缩小,但实战中的“时间窗口”仍可能决定胜负。

驳论点:将“装备升级”与“体系作战”割裂,是战略思维的滞后

山东舰与辽宁舰的联合战术极具代表性:12架歼-15T分三波次升空,第一波挂霹雳-17导弹专打预警机,第二波歼-15D电子战机压制敌方雷达,第三波携带反辐射导弹摧毁舰艇,055驱逐舰则在350公里外建立防空网。这种“分层攻击、体系破击”的战术,源于对“OODA循环”(观察-判断-决策-行动)的深刻理解——通过电子干扰缩短敌方“观察-判断”时间,用超视距导弹延长己方“决策-行动”窗口,最终实现“以快打慢、以多打少”。而福建舰电磁轨道缝隙仅3厘米的设计,不仅减少舰载机轮胎损耗,更通过“精准控制弹射力度”,让歼-15T能挂载3吨重的超音速反舰导弹满油起飞——这种“载荷-航程”的优化,直接提升了航母编队的持续作战能力。

延伸论点:从“电梯体验”到“深蓝文化”,需构建全民海洋意识

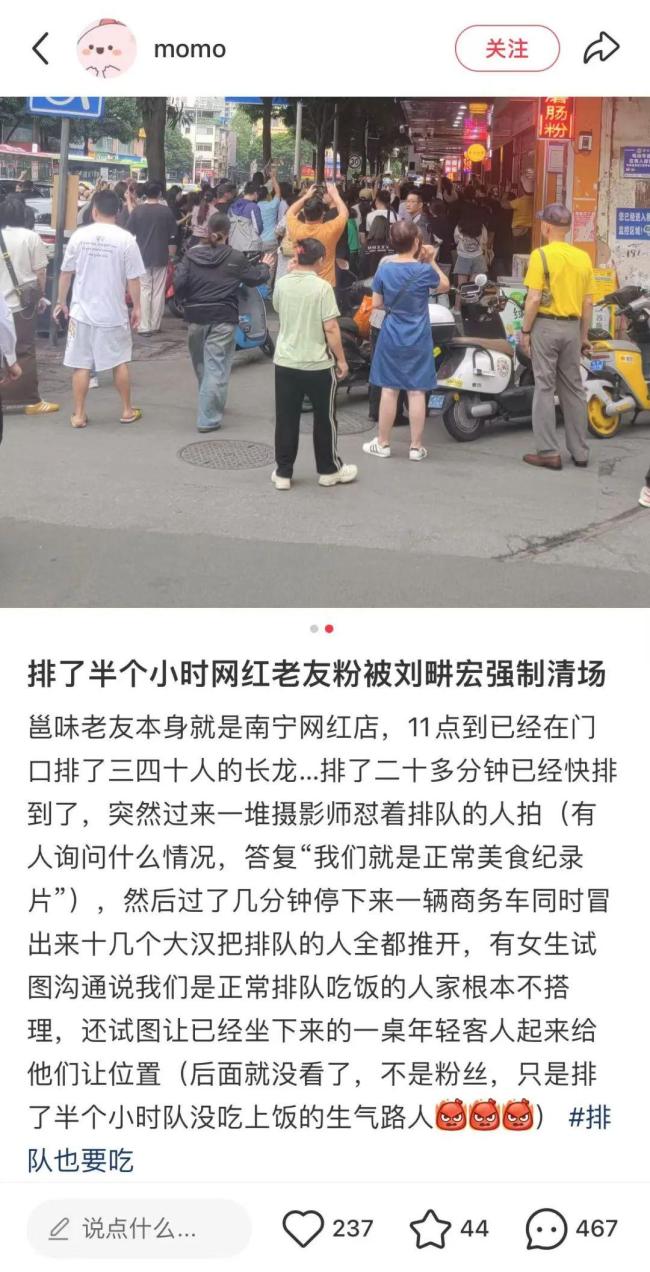

山东舰访港期间,甲板上排列的“国安家好”字样,以及歼-15战机整齐的阵列,成为民众争相拍摄的“网红场景”。这种“硬核浪漫”的背后,是中国海军从“神秘存在”到“国家名片”的转变。但更值得关注的是,901型补给舰与山东舰并行航行时,四根输油管在巨浪中摇摆对接,重载直升机吊运弹药箱需掐准舰体抬升瞬间——误差超过0.5秒,货物就会砸进大海。这种“毫米级精度”的背后,是数万名海军官兵在模拟器中经历200小时缺氧状态下的5次触舰复飞训练,是工程师对电磁轨道“1.5度倾斜安装”的反复调试。当公众为“电梯体验”欢呼时,更需理解:每一处技术细节的突破,都是对“海洋强国”战略的生动诠释。

从歼-15T的起落架到福建舰的电磁轨道,从“A射B导”的战术创新到航母编队的体系作战,这场跨越第一岛链的深蓝征程,早已超越“装备竞赛”的范畴。它告诉我们:真正的海上力量,不仅体现在战机的数量或导弹的射程,更体现在对技术细节的极致追求、对作战体系的深度整合,以及对国家意志的坚定承载。当山东舰的升降机再次启动,载着新一代海军官兵冲向甲板时,他们背负的不仅是战机的轰鸣,更是一个民族向海图强的千年梦想。