工作人员很努力 为何仍发生乘客砸窗 服务思维需加强及法国停课、德国停运!欧洲人扛

乘客付费购买乘车服务,应被视为服务对象而非管理对象。若从这一角度出发,可能会有不一样的判断和措施。

近日,K1373次客车在东孝站长时间滞留,车内高温闷热,一名男子砸窗通风,此事引发广泛关注。广铁长沙客运段随后发布情况说明,称事发时车站仅有三名行车工作人员当班,并已采取分发矿泉水、打开车厢内所有可通风气窗等措施。同时表示,尽管车内闷热,但未达到立即开启车门或破窗的紧急程度。

情况说明展示了当时现场的具体情况及处理过程。列车工作人员在有限的人力条件下已经做了许多工作。然而,争议焦点在于车内环境到底闷热到什么程度才算紧急情况。不同人对闷热的感受各异,尤其是老人和孩子耐热能力较弱,很难有一个统一的标准来界定紧急情况的临界点,这依赖于现场工作人员的主观判断。

情况说明中提到,一位50多岁的女性出现头晕症状,视频显示乘客满头大汗,工作人员也汗流浃背,再加上长时间等待,这些可能是导致乘客砸窗的原因之一。理论上,从紧急程度来看,应先尝试打开车门通风,若乘客仍感不适再考虑破窗。更合理的处理方式是,列车工作人员广泛询问乘客感受后决定是否开门通风,以降低车内温度,这样或许能得到乘客的理解。工作人员之所以谨慎,是因为开启车门或破窗存在风险,例如旅客可能擅自下车造成其他安全事故。情况说明指出,滞留线路两侧无站台、车门离地面高度超过1。5米、夜间无照明等因素增加了安全隐患。因此,工作人员最终选择了更为保守的方案。

该事件反映出应急场景复杂且充满不确定性,需要工作人员灵活应对,结合实际情况和需求做出科学判断。虽然此次事故未造成人员伤亡,但其启示意义重大。为了避免类似事件再次发生,或许需要转变工作思路,从管理思维转向服务思维,将乘客的感受和意见放在更重要的位置。

2025年夏天,热浪再次席卷欧洲。自6月以来,多国气温持续突破40摄氏度,夜间也难以降温。铁路停运、学校停课、公共交通瘫痪,甚至已有多地报告与高温相关的死亡案例。

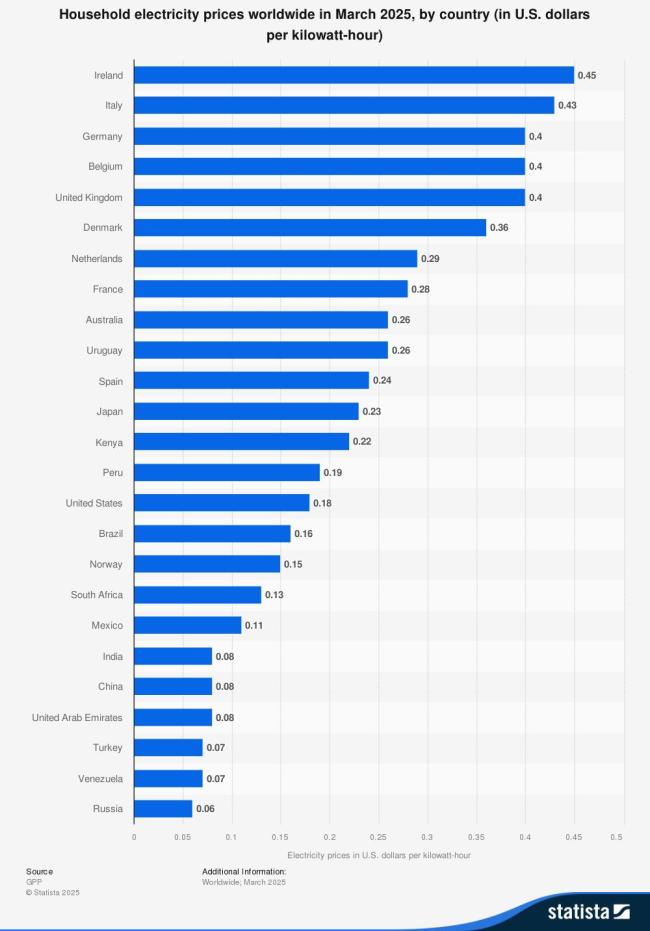

尽管极端天气频发,欧洲的空调普及率依然很低。在德国,只有不到3%的家庭配有空调,在英国这一数字仅为5%。即使在最炎热的南欧,家庭空调普及率也鲜少超过50%。在全球变暖加剧、热浪频率和强度逐年上升的当下,欧洲人“不靠空调过夏”的传统观念正在转变。

欧洲中期天气预报中心7月1日发布报告称,欧洲大部分地区正经历大范围的高温天气,今年6月或成为有记录以来最热6月之一。气候变化让热浪发生得更频繁、更强烈,影响范围也更广。西班牙国家气象局表示,巴塞罗那6月刷新了1914年有记录以来的高温,当月平均气温达26摄氏度;西班牙6月全国平均气温为23。6摄氏度,比2017年6月创下的高温纪录高0。8摄氏度。法国气象局对全国84个省发布热浪橙色警戒,多个省份升级为红色警戒。巴黎的热浪已持续多天,法国教育部要求超过1300所学校部分或全部关闭。德国西部小镇安德纳赫7月2日午后气温达到39。3摄氏度,是德国今年以来最高值。

热浪侵袭下,欧洲出现了多起与高温相关的死亡案例。在西班牙加泰罗尼亚塔拉戈纳省,一名被留在车内的男孩因中暑而死亡。在意大利,一名57岁的建筑工人在朱利亚诺·迪罗马的一处房屋进行翻修工作时,倒地身亡。夜晚同样难熬,许多居民被迫在阳台、楼梯间或公园里露宿纳凉。