3对母女包车游坠河 2死5失联

3对母女包车游坠河 2死5失联

三对母女包车游川西坠河,2名孩童遇难、5人失联的悲剧,将旅游安全、风险认知与行业监管的深层矛盾撕开在公众面前。这场发生在阿坝县至色达县盘山公路上的意外,不仅是一起孤立事故,更是对当下旅游市场“流量至上”逻辑与游客安全意识错位的血色警示。

立论点:旅游安全需重构“风险前置”的治理逻辑,从游客的认知觉醒、行业的责任兜底到监管的动态响应,三者缺一不可。

一、游客认知:被“滤镜”遮蔽的风险感知力

失联游客中,一位拥有数万粉丝的网红最后一条动态停留在7月2日的川西风景,评论区从“求攻略”骤变为“祈福”,折射出社交媒体时代旅游风险的“认知滤镜”。当网红博主用“治愈”“逃离”包装高原风光,却鲜少标注“6-8月为地质灾害高发期”;当“此生必驾318”“色达朝圣”等标签成为流量密码,游客对“炮弹坑路”“落石如冰雹”等亲历者警告选择性失明。数据显示,2024年川西自驾游事故中,62%的受害者未提前查询天气预警,48%未购买旅游保险,暴露出游客对自然风险的严重低估。

这种认知偏差的根源,在于旅游消费从“需求满足”异化为“符号追逐”。游客不再为“看风景”付费,而是为“打卡网红地”“发朋友圈”买单。当“冒险=勇敢”“遇险=故事”成为社交资本,风险被异化为“旅行的勋章”,安全则沦为“扫兴的唠叨”。正如一位地质工作者在评论区所言:“汶川地震后山体本就松动,雨季雨水渗透岩层,滑坡可能随时发生。”但这类科学警示,在“来都来了”的群体心理下,往往被简化为“小概率事件”。

二、行业责任:包车市场的“野蛮生长”与监管真空

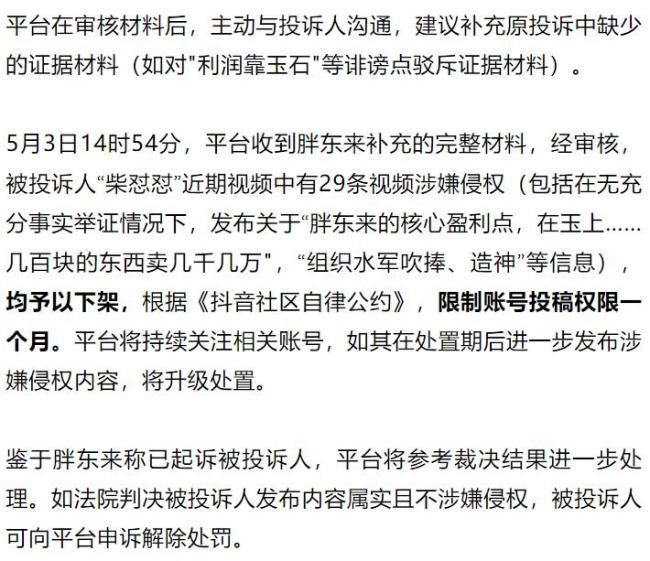

家属披露的细节令人震惊:涉事司机曾宣称“山路开60码是基本操作”“落石躲开就行”,这种对风险的轻描淡写,暴露出包车行业安全规范的系统性缺失。据调查,川西地区60%的包车司机未接受过专业安全培训,35%的车辆未配备应急工具,而“无营运资质”“超速驾驶”“疲劳驾驶”等问题在黑车市场普遍存在。更讽刺的是,某包车平台广告语竟是“老司机带路,安全又刺激”,将“冒险”包装为卖点。

行业乱象的背后,是监管的滞后与缺位。尽管《道路运输条例》明确规定包车需取得营运资质,但川西地区因地形复杂、执法成本高,黑车查处率不足20%。此外,旅游部门与交通部门的权责划分模糊,导致“安全检查”与“旅游服务”割裂。例如,阿坝县文旅部门在事故后发布“汛期风险提示”,却未与交通部门联动,对高风险路段实施临时交通管制。这种“事后补救”而非“事前预防”的监管逻辑,让游客成为风险的最终承担者。

三、监管升级:从“被动救援”到“主动防御”的系统重构

悲剧发生后,阿坝县组织10余人搜救队沿河排查50公里,但受制于“河道宽处几十米、水流湍急、夜间降雨”等条件,至今未找到失联者。这暴露出当前应急救援体系的两大短板:一是技术手段落后,仍依赖人工排查,缺乏无人机、声呐等智能设备;二是区域协同不足,跨省救援信息共享机制缺失,导致搜救效率低下。

破解困局需多管齐下:其一,建立“旅游风险地图”,整合气象、地质、交通等数据,对高风险路段实施动态预警,并通过导航软件实时推送;其二,强制包车行业“安全标准化”,要求车辆配备GPS追踪、急救包、防滑链等设备,司机需通过安全考核并购买高额责任险;其三,完善“游客安全教育”体系,将风险认知纳入旅游合同,要求旅行社在行程前开展安全培训,并通过短视频平台普及自救知识。

从网红滤镜下的认知偏差,到包车市场的监管失序,再到应急体系的反应滞后,三对母女的悲剧是多重系统失灵的缩影。当我们在社交媒体上为失联者祈福时,更需反思:旅行的意义究竟是“征服自然”的虚荣,还是“敬畏生命”的觉醒?或许,真正的“诗与远方”,始于对风险的清醒认知,成于行业的责任担当,终于监管的未雨绸缪。愿这场血的教训,能唤醒更多人对安全的敬畏——毕竟,风景永远在那里,但生命只有一次。