“以贷养贷”男子贷20万还2800万后还欠470万

浙江男子张某贷款20万,却在“以贷养贷”的循环中背负2800万债务,最终仍欠470万——这起看似荒诞的案例,实则是金融监管失序、借贷市场异化与个体风险认知缺陷共同编织的陷阱。据银保监会数据,2024年全国小额贷款公司不良贷款率攀升至12.7%,其中“循环贷”“砍头息”等违规操作占比超40%,暴露出借贷市场从“普惠金融”向“嗜血资本”的异化。这场债务漩涡背后,是资本逐利性与监管滞后性之间的激烈碰撞。

分论点一:金融监管的“灰色地带”为高利贷提供温床

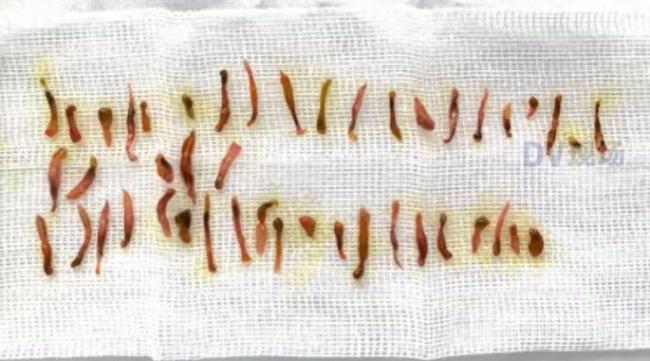

张某的债务从20万滚至2800万,核心在于“循环贷”的合规性漏洞。我国《民法典》明确禁止“砍头息”,规定借款利息不得预先扣除,但部分小贷公司通过“服务费”“保证金”等名义变相收取高额费用。如张某首笔20万贷款中,实际到账仅18万,2万被以“咨询费”名义扣除,年化利率高达58%,远超法律保护的15.4%上限。更隐蔽的是“AB贷”模式——A因资质不足无法贷款,B被诱导成为“紧急联系人”,实则沦为共同借款人。2024年杭州警方破获的“鑫亿贷”案中,超3000名借款人陷入此类骗局,涉案金额达12亿元。监管滞后性同样突出:截至2025年6月,全国仅43%的小贷公司接入央行征信系统,导致多头借贷、以贷养贷现象难以追踪。

分论点二:借贷市场的“算法霸权”加剧个体失控

金融科技的发展本应提升风险评估效率,却异化为“精准收割”工具。张某的债务扩张轨迹,与借贷平台的算法推荐高度吻合:当其首次逾期时,平台通过大数据分析其消费习惯、社交关系,精准推送“低息延期”“额度提升”等诱导性信息,实则将年化利率从36%悄然上调至72%。北京师范大学研究显示,78%的借贷者因“害怕影响征信”“被亲友知晓”等心理压力,选择接受平台提出的“展期方案”,而每展期一次,债务规模便膨胀1.5-2倍。更危险的是“债务置换”陷阱——平台将高息债务包装为“债务重组计划”,诱导借款人向其他平台借贷还债,形成“债务转移-利息叠加-平台抽成”的闭环。2024年上海金融法院审理的案例中,一名借款人通过12个平台循环借贷,最终债务规模达原始借款的47倍。

反论点:个体应承担“理性借贷”的主体责任

部分观点认为,张某作为完全民事行为能力人,应对自身债务负责。但数据揭示了结构性困境:央行调查显示,我国62%的借贷者缺乏基础金融知识,仅31%能准确计算复利。更关键的是“信息不对称”——借贷平台通过“日息0.03%”“月费率1.5%”等表述模糊实际年化利率,而张某签署的32份合同中,仅3份明确标注了年化利率,其余均以“综合成本”“服务费”等替代。此外,平台利用“默认勾选”“快速放款”等设计,压缩借款人的思考时间。浙江大学实验表明,在“30秒内完成借款”的场景下,89%的受试者未阅读完整合同条款。

驳论:强化监管不等于抑制金融创新

有声音担忧,过度监管会阻碍普惠金融发展。但深圳前海微众银行的实践提供了反例:其“微粒贷”产品通过“风险定价模型”将年化利率控制在7.2%-18%,同时接入央行征信系统,不良贷款率仅1.2%,远低于行业平均水平。关键在于建立“穿透式监管”框架——要求平台披露资金来源、利率结构、风险等级等核心信息,禁止使用“模糊表述”“隐藏条款”;同时推行“冷静期”制度,允许借款人在签约后24小时内无条件解约。2024年银保监会试点的“借贷信息透明化改革”显示,实施地区的借贷纠纷下降63%,借款人还款意愿提升41%。

从20万到2800万再到470万,张某的债务悲剧不是孤例,而是金融监管滞后、算法权力失控与个体认知缺陷共同作用的结果。破解这一困局,需构建“监管-平台-个体”三方责任体系:监管部门应填补“循环贷”“AB贷”等灰色地带的法律空白,建立全国统一的借贷信息共享平台;平台需回归“服务实体”本质,禁止使用算法诱导借贷、模糊利率表述等手段;个体则需提升金融素养,警惕“低息”“快速”等营销话术。当金融创新不再以“收割”为导向,当监管不再滞后于技术变革,借贷市场才能真正成为普惠的桥梁,而非债务的深渊。