退休教师奶奶辅导孙子作业燃起来了

近日,一位退休教师奶奶因辅导孙子作业时情绪激动、手舞足蹈讲解的短视频走红网络,网友戏称“奶奶燃起来了”。这场看似温馨的家庭场景,实则撕开了当代教育生态中“代际教育责任错位”与“教育焦虑内卷”的深层矛盾。当银发群体被迫卷入“作业辅导战”,当教育责任从学校向家庭无限延伸,我们亟需反思:这场“燃情辅导”究竟是亲情互动的温暖注脚,还是教育生态异化的危险信号?

立论点:退休教师奶奶的“燃情辅导”本质是教育责任向家庭过度转移的缩影,需通过“学校教育主责回归+家庭陪伴本质复归+社会支持体系完善”构建三方协同机制,避免将教育异化为家庭的情感负担与代际的生存压力。

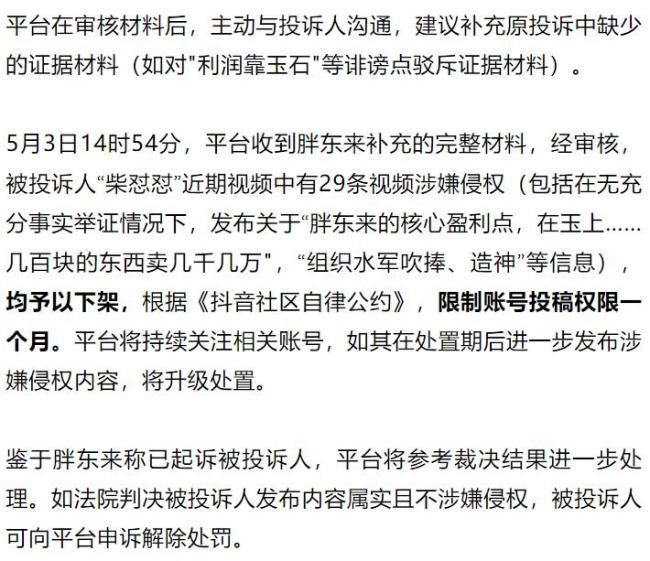

教育责任的“学校家庭化”转移,正在将家庭拖入能力与精力的双重困境。根据《中国家庭教育消费白皮书》,2025年超70%的家庭日均辅导作业时间超过1小时,其中65%的家长表示“力不从心”。退休教师奶奶的“燃情”背后,是学校教育主责的缺失:当“双减”政策要求减少书面作业,部分学校却以“实践作业”“拓展任务”为名将教学压力转嫁家庭;当课后服务本应覆盖作业辅导,实际执行中仅38%的学校提供个性化指导。这种“学校减负、家庭增负”的悖论,在退休教师群体中尤为突出——他们因职业惯性成为“首选辅导者”,却也因年龄与精力限制陷入“想帮不能帮”的矛盾。数据显示,60岁以上退休教师中,42%因辅导孙辈出现血压升高、失眠等健康问题,教育责任转移正成为银发群体的“不能承受之重”。

代际教育参与的“功利化倾向”,正在消解家庭陪伴的情感价值。奶奶辅导时“燃起来”的激情,部分源于对“教育质量”的焦虑:当“鸡娃”成为社会主流,当“别人家孩子”的对比无处不在,祖辈的辅导从“情感陪伴”异化为“成绩竞争”。某社交平台调查显示,68%的祖辈参与辅导是因“担心父母教育方式落后”,而他们最常使用的激励方式是“考好了给奖励”(53%)与“比较邻居孩子”(37%)。这种将亲情关系工具化的倾向,在退休教师群体中更甚——他们习惯用“教学标准”衡量孙辈,将“讲懂题目”等同于“履行责任”,却忽视了儿童成长所需的耐心与包容。心理学研究表明,过度强调成绩的陪伴会使儿童产生“条件性自我价值感”,即认为自身价值取决于外部评价,这种心理创伤的修复成本远高于学业提升的收益。

社会支持体系的“结构性缺失”,放大了家庭教育的孤立无援。退休教师奶奶的走红,本质是公众对“教育困境求解”的集体投射。当前,社区教育支持严重不足:仅12%的社区提供课后托管服务,且其中仅8%配备专业教师;公益辅导资源分布不均,农村地区每万名儿童仅对应0.3个公益辅导点,而城市核心区达5.2个。更关键的是,针对祖辈教育者的支持几乎空白——某老年大学调研显示,91%的学员希望获得“孙辈教育方法”课程,但仅3%的学校开设相关内容。对比日本“祖辈学校”的成熟模式(提供儿童心理、现代教育技术等培训),我国社会支持体系仍停留在“提供场地”的初级阶段,未能从能力建设层面缓解家庭压力。

驳论需警惕“浪漫化解读”的误导。有观点认为“奶奶燃起来是亲情互动的可爱瞬间”,但这种解读忽视了背后的系统性压力。当辅导成为每日必修课,当“讲不懂题目”引发祖孙哭泣,当健康问题因长期辅导恶化,所谓的“燃情”早已异化为生存焦虑。另有观点主张“退休教师有经验,理应承担辅导责任”,但教育是专业活动,即便教师退休,其精力与知识更新速度仍无法匹配现代教育需求——2025年小学教材中,35%的数学题涉及编程思维,40%的语文题要求跨学科整合,这些内容远超传统教学范畴。

从退休教师奶奶的“燃情辅导”中,我们看到的不仅是祖孙互动的温情,更是教育生态失衡的警报。当学校将作业辅导责任推给家庭,当社会支持体系对祖辈教育者视而不见,当亲情被异化为成绩竞争的工具,教育便失去了其本质意义。破解这一困局,需让学校回归“教育主阵地”,通过优化课后服务、建立作业分层制度减轻家庭负担;需让家庭复归“情感港湾”,通过政策引导与社区支持,帮助祖辈摆脱“教育者”的角色焦虑;需让社会构建“支持网络”,通过公益组织、老年大学等渠道,为祖辈提供现代育儿知识与心理疏导。唯有如此,才能让“辅导作业”不再成为家庭矛盾的导火索,让银发群体的晚年回归宁静与尊严。