一代人有一代人的鸡蛋要领

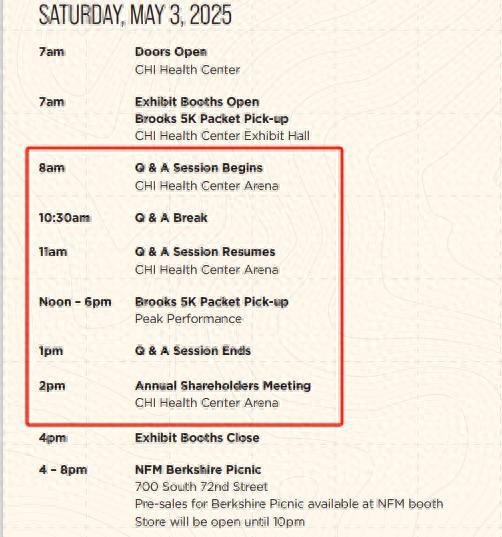

近日,“00后整顿职场”“Z世代挑战传统消费观”等话题频登热搜,年轻人以“不按套路出牌”的姿态引发代际冲突讨论。从父母辈排队领免费鸡蛋到年轻人蹲守直播间抢“1元购”,从长辈为攒塑料袋绞尽脑汁到年轻人热衷“断舍离”,表面是消费习惯的分野,实则是一代人面对社会变革时,以独特方式完成生存策略的代际更迭。

核心矛盾:代际生存策略的迭代与冲突

每一代人的“鸡蛋”,都是其生存困境的隐喻。上世纪物资匮乏年代,父母辈通过“领鸡蛋”获取稀缺资源,本质是对计划经济时代资源分配不均的适应性策略——排队两小时换五颗鸡蛋,既是生存智慧,也是集体记忆的烙印。而当代年轻人面临的,是数字时代的“信息过载”与“意义稀缺”:当物质极大丰富,他们转而通过“抢1元购”寻找消费快感;当社交媒体制造焦虑,他们用“断舍离”对抗物质绑架;当职场内卷加剧,他们以“准点下班”捍卫生活边界。这种差异不是“懒惰”与“勤奋”的对立,而是两代人面对不同社会痛点的解决方案。社会学家马克斯·韦伯曾指出:“人是悬挂在自己编织的意义之网上的动物。”当年轻人的“意义之网”从物质积累转向精神满足,代际冲突便成为必然。

分论点一:经济基础变迁重塑“鸡蛋”的内涵

父母辈的“鸡蛋”是生存必需品,年轻人的“鸡蛋”是生活调味剂。国家统计局数据显示,1978年我国城镇居民人均可支配收入仅343元,而2023年已达4.93万元,增长143倍。当基本生活需求被满足,年轻人的消费从“功能导向”转向“情绪导向”:某电商平台调研显示,62%的Z世代购买商品的首要原因是“让自己开心”,而非“实用”;38%的年轻人会为“限量款”“联名款”支付溢价,即使功能与普通款无异。这种转变本质是经济腾飞后,个体从“生存模式”切换到“生活模式”的标志。日本消费社会研究专家三浦展提出的“第四消费时代”理论指出,当社会进入高度成熟阶段,消费会从“追求物质”转向“追求共享与体验”,年轻人的“1元购”“盲盒经济”正是这一趋势的本土化表达。

分论点二:技术革命重构“领鸡蛋”的场景与规则

父母辈的“领鸡蛋”发生在菜市场、社区广场,依赖人际信任与线下规则;年轻人的“抢1元购”发生在直播间、APP,依赖算法推荐与数据博弈。这种场景迁移背后,是数字技术对代际生存空间的重新划分。中国互联网络信息中心(CNNIC)数据显示,截至2024年6月,我国网民规模达10.99亿,其中20-39岁群体占比37.8%,是数字空间的核心用户。当年轻人将生活场景全面迁移至线上,他们不仅改变了“领鸡蛋”的方式,更重塑了社会规则:直播间里,“手速”与“网速”成为新竞争力;社交平台上,“点赞”与“转发”替代了线下排队的“人情积累”。这种变革不是对传统的背叛,而是技术赋权下,个体对效率与公平的重新定义——算法不会因年龄、身份区别对待,年轻人通过掌握数字工具,在虚拟空间中重建了公平竞争的秩序。

反论点审视:年轻人的“反传统”是否意味着价值观堕落?

部分批评者认为,年轻人“抢1元购”是贪小便宜,“断舍离”是浪费资源,“准点下班”是缺乏责任感。这种判断忽略了代际价值观的语境差异。父母辈的“节俭”建立在物质稀缺的恐惧上,而年轻人的“消费自由”源于对“丰裕社会”的信任;长辈的“稳定优先”是对计划经济时代“铁饭碗”的路径依赖,而年轻人的“流动自由”是市场经济下“职业多元化”的必然选择。哈佛大学社会学教授罗伯特·帕特南在《我们的孩子》中指出:“每一代人都会根据自身经历重新定义‘好生活’的标准。”当年轻人用“特种兵旅游”替代“存钱养老”,用“斜杠身份”替代“单一职业”,他们不过是在用新的方式回应这个时代的命题:如何在不确定性中寻找确定性,如何在物质丰裕中守护精神自由。

前瞻性建议:构建“代际理解”的桥梁而非鸿沟

化解代际冲突,需从“评价差异”转向“理解差异”:其一,教育领域应增加“代际沟通”课程,通过角色扮演、口述史项目等方式,帮助年轻人理解父母辈的生存逻辑,也让长辈接触数字时代的语言体系;其二,媒体需避免标签化报道,减少“00后整顿职场”等简化叙事,转而呈现代际冲突的具体场景与复杂动因;其三,政策制定应关注代际公平,例如在住房、养老等民生领域,既保留“排队领鸡蛋”式的普惠政策,也开发“1元购”式的数字化服务,满足不同群体的需求。新加坡“代际共居”项目显示,当年轻人与长辈共享生活空间时,76%的家庭表示“更理解彼此的选择”,这为代际和解提供了实践样本。

从“领鸡蛋”到“抢1元购”,变的是形式,不变的是每一代人对美好生活的向往。当我们指责年轻人“不按套路出牌”时,或许该问问:他们反对的究竟是“传统”,还是传统中那些已不适应时代的部分?历史总是以“叛逆”的方式前进——50年前,父母辈用“下海经商”打破铁饭碗;今天,年轻人用“数字生存”重构社会规则。代际冲突从来不是终点,而是社会更新的起点。毕竟,一个能容纳“不同领鸡蛋方式”的社会,才配得上“多元共存”的未来。