律师:强吻男孩致水痘或涉故意伤害罪

湖南某女子强行亲吻1岁男童致其确诊水痘事件,不仅暴露了公共卫生安全漏洞,更折射出法律对“故意传播传染病”行为的规制短板。当幼童因他人恶意行为承受健康风险时,法律必须亮明态度:对生命健康的漠视,绝不能止于道德谴责。

分论点一:民事侵权责任明确,但赔偿难以弥补伤害

根据《民法典》第1165条,涉事女子在明知自家孩子处于水痘传染期的情况下,强行接触免疫力极弱的婴幼儿,其行为符合“过错+损害+因果关系”的侵权构成要件。医疗记录显示,男童当晚高烧、三日后爆发水痘,与水痘潜伏期(10-21天)高度吻合,且接触方式为直接传播途径,因果关系链条清晰。家长可主张医疗费、护理费、交通费等直接损失,若男童后续出现疤痕、继发感染等后遗症,还可通过司法鉴定主张后续治疗费。然而,民事赔偿的局限性在于:它无法弥补幼童因疾病承受的身心痛苦,更无法对行为人的恶意形成有效震慑。

分论点二:行政处罚存在“低门槛高容忍”困境

《治安管理处罚法》第49条虽规定“故意伤害他人身体”可处拘留或罚款,但实践中对“故意传播传染病”的认定标准模糊。涉事女子若以“只是喜欢孩子”为由辩解,警方可能因缺乏直接证据证明其“主观故意”而难以立案。即便适用第23条“扰乱公共秩序”条款,警告或罚款的处罚力度也远不足以遏制此类行为。对比日本《传染病防治法》,对故意传播传染病者最高可处50万日元罚款或2年监禁,我国现行法律对个体恶意传播行为的惩戒力度明显偏弱。

分论点三:刑事追责面临“结果导向”桎梏

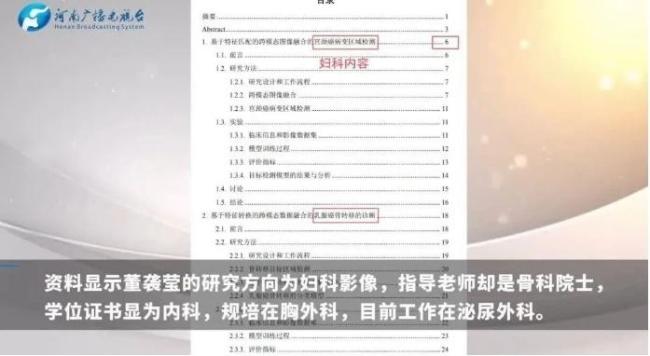

律师提及的“故意伤害罪”需满足“轻伤以上”结果要件,但水痘作为自限性疾病,通常仅导致发热、皮疹等症状,司法实践中以刑事立案的概率极低。然而,若男童出现肺炎、脑炎等严重并发症,或经鉴定构成轻伤二级以上(如面部疤痕超过4cm²),且涉事女子主观上存在“放任危害结果发生”的间接故意,则可能触及《刑法》第234条。更值得警惕的是,若行为人针对多名儿童实施类似行为,即使单次未达轻伤标准,也可能因“其他危险方法危害公共安全”被追究刑责。2024年某地“幼儿园教师针刺幼儿案”中,被告人虽未造成重伤,但因“针对不特定多数人实施伤害”被以“以危险方法危害公共安全罪”判刑,此类判例为传染病传播案件提供了刑事追责的新思路。

反论与驳论:是否应降低刑事立案标准?

部分观点主张,对“故意传播传染病”行为应降低刑事立案门槛,以形成威慑。但法律需平衡“预防犯罪”与“保障人权”的关系。若将“明知传染期仍接触”直接认定为犯罪,可能扩大打击面——例如,家长带患病孩子就医时与他人接触,是否构成犯罪?关键在于区分“过失传播”与“故意传播”。前者因缺乏主观恶意不构成犯罪,后者则需通过行为细节(如接触方式、事后态度)综合判断。在本案中,涉事女子在对方家长明确拒绝后仍强行亲吻,且事后拒绝道歉,其主观恶意明显,与普通社交接触有本质区别。

深层洞察:法律需构建“传染病传播”专项规制体系

现行法律对传染病传播行为的规制呈现“碎片化”特征:民事侵权依赖《民法典》一般条款,行政处罚依赖《治安管理处罚法》兜底条款,刑事追责则依赖故意伤害、危害公共安全等传统罪名。这种“拼凑式”规制模式导致司法实践中同案不同判——2024年某地“甲流患者咳嗽传播病毒案”中,法院以“无主观故意”驳回受害者诉求;而本案若男童病情恶化,则可能以故意伤害罪追责。立法层面,可借鉴欧盟《公共卫生事件刑事责任指令》,增设“故意传播传染病罪”,明确主观故意、传播方式、危害后果等构成要件,并设置“三年以下有期徒刑或拘役”的基准刑,为司法实践提供统一标准。

从民事赔偿到刑事追责,法律对“强吻致水痘”事件的回应,不应止于个案公正。当传染病传播行为与恶意侵害健康权重叠时,法律必须撕开“非故意”“无危害”的遮羞布,用明确的责任界定守护生命尊严。唯有构建“预防-惩戒-修复”的全链条规制体系,才能避免类似悲剧重演,让每个孩子都能在安全的环境中健康成长。