高考生被骗至缅甸 曾称朋友提供路费

19岁高考复读生彭宇轩被骗至缅甸失联事件,撕开了跨境电诈集团针对青少年群体的精准诱骗黑幕。这起案件不仅暴露出个体防范意识的薄弱,更折射出社会支持体系、跨国执法协作与教育引导机制的深层漏洞。当“朋友提供路费”“高薪搬货”等话术成为诱骗工具,我们需警惕:一场针对涉世未深青年的系统性围猎,正在边境线上悄然展开。

分论点一:电诈集团已形成“心理操控+信息茧房”的标准化犯罪链条

彭宇轩的失联轨迹显示,犯罪分子通过“虚构熟人关系”降低受害者戒心,以“短期高薪”“免费路费”等话术精准击中经济压力较大的青少年群体。其女友小佳透露,彭宇轩曾称“亲戚在云南帮忙找工作”,后改口为“网友介绍”,这种话术迭代暴露出犯罪集团对受害者心理的深度研究——通过模糊信息来源,制造“可信度幻觉”。更关键的是,犯罪分子利用青少年对“独立赚钱”的渴望,构建“保密式话术闭环”:彭宇轩在缅甸期间不断强调“自由安全”“能挣钱”,甚至拒绝透露工作内容,正是犯罪集团通过“信息隔离”防止受害者求救的典型手段。这种“心理操控+信息茧房”的模式,使受害者从被动受骗转为主动配合,为后续非法拘禁和强迫犯罪埋下伏笔。

分论点二:社会支持体系的断裂放大了青少年脆弱性

彭宇轩的案例中,家庭、学校与社区的预警机制集体失效。其母亲杨女士表示,儿子因高考成绩不理想情绪低落,填报志愿后以“找女友”为由前往西安,实际已暗中联系云南“工作”。这一过程中,家庭未察觉其情绪异常与出行目的矛盾,学校也未对复读生的心理状态进行跟踪干预。更值得警惕的是,彭宇轩在西安期间与女友同住三天,却未向任何成年人透露真实行程,反映出青少年在面临压力时,更倾向于向同龄人而非权威机构求助。这种“信任错位”与“支持真空”,使犯罪分子得以利用青少年的孤独感实施诱骗。数据显示,2024-2025年已公开的缅甸失联案件中,63%的受害者为18-25岁学生或待业青年,其中81%在失联前曾表达经济压力或情绪困扰,进一步印证了社会支持体系断裂与电诈犯罪的关联性。

反论点:个体防范意识薄弱是主因,但不应忽视犯罪手段的迭代升级

部分观点认为,彭宇轩的失联源于其“轻信陌生人”的单纯性格,但这种归因忽略了犯罪手段的专业化。以“缅甸妙瓦底诈骗园区”为例,该区域已形成“招聘-偷渡-拘禁-诈骗”的完整产业链,犯罪集团雇佣专业团队设计话术,甚至通过AI技术模拟亲友声音实施诈骗。彭宇轩在云南边境收到的“500元住酒店费用”,正是犯罪集团通过“小额利益”建立信任的惯用手段。更恶劣的是,部分园区与地方武装勾结,形成“犯罪经济特区”,使受害者即使意识到危险也难以逃脱。这种“组织化犯罪”与“个体防范”的力量对比,决定了单纯依靠提高警惕无法根治问题。

驳论:跨国执法协作的滞后性加剧了救援困境

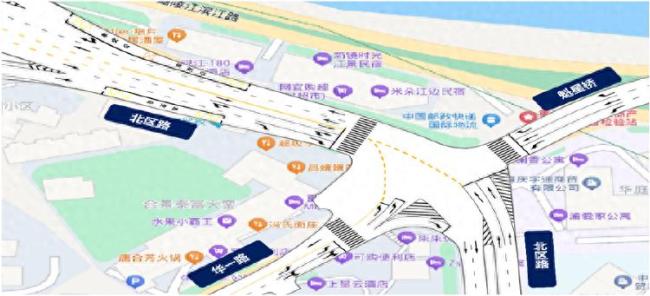

尽管中缅泰三国已开展多次联合打击电诈行动,但具体案件中仍存在协作壁垒。彭宇轩失联后,其母亲接到“缅甸军方关系捞人”的诈骗电话,索要20万元赎金,这暴露出犯罪集团利用跨国执法信息差实施二次诈骗的链条。更严峻的是,受害者手机被没收、定位信息被篡改,导致家属与警方难以锁定具体位置。据缅甸警方披露,2025年1-6月,该国共遣返5400余名中国籍涉诈人员,但其中仅12%为被解救的受害者,其余均为犯罪嫌疑人。这一数据说明,当前跨国执法更侧重于打击犯罪输出,而非受害者救援,导致许多像彭宇轩这样的青少年陷入“失踪-被胁迫犯罪-难以自证清白”的恶性循环。

前瞻性建议:构建“预防-干预-救援”的全链条防护网

避免类似悲剧重演,需从三方面改革:一是强化青少年反诈教育,将“境外高薪陷阱”“心理操控话术”等案例纳入中小学安全课程,同时建立高校与社区的心理支持联盟,及时发现并干预情绪异常群体;二是完善跨国执法协作机制,推动中缅泰建立“受害者信息共享平台”,通过生物识别技术、区块链定位等手段,实现跨境追踪与实时救援;三是严惩犯罪产业链,对组织偷渡、贩卖人口的中间人、园区“保护伞”实施终身追责,同时加强国际司法合作,推动缅甸等国将电诈定为“反人类罪”,提高犯罪成本。

当彭宇轩的母亲在镜头前哽咽着说“儿子只是想去打工赚钱”,这场悲剧已超越个体命运,成为检验社会治理能力的试金石。电诈集团的猖獗,本质是技术犯罪与人性弱点的共谋;而破解这一困局,需要法律利剑斩断犯罪黑手,更需要社会温度照亮每个迷茫的灵魂。唯有如此,才能让“彭宇轩们”的悲剧不再重演。