女子被撞昏迷4个月 交警无法定责

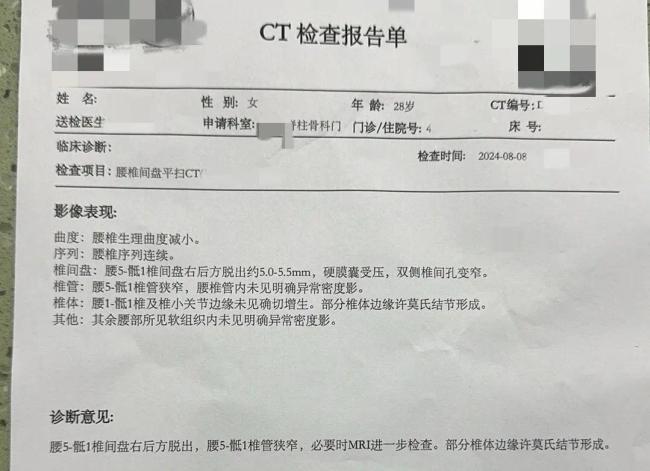

2025年7月,南京市民李女士在过马路时被一辆轿车撞倒,昏迷至今已4个月,而交警部门因“现场监控损坏、双方陈述矛盾、无直接目击者”等原因,至今未出具交通事故责任认定书。家属质疑“交警不作为”,司机方主张“行人闯红灯”,保险公司以“责任未明”拒付医疗费,事件陷入“证据死局”。这起个案暴露的不仅是单起事故的调查困境,更是交通治理中“技术依赖症”“证据规则滞后”“弱势群体保护失衡”的系统性矛盾。

立论点:交通责任认定不能陷入“证据完美主义”陷阱,需构建“技术补强+推定规则+弱势保护”的三维责任认定机制,避免“真相缺席”演变为“正义迟到”。

分论点一:过度依赖“直接证据”导致责任认定陷入“技术决定论”窠臼

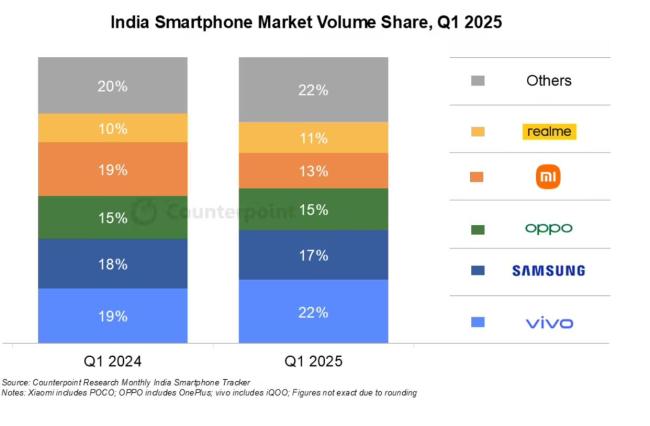

当前交警部门处理交通事故时,普遍遵循“直接证据优先”原则——即优先采信监控录像、行车记录仪、目击者证言等“客观证据”,若此类证据缺失,则倾向于“无法认定责任”。本案中,现场监控因雷击损坏,周边商铺监控未覆盖事发区域,双方均无行车记录仪,导致唯一“直接证据”链断裂。但技术手段的局限性早有预警:2024年公安部交管局统计显示,全国交通事故中,32%的案件存在“监控覆盖盲区”,17%的案件“无目击者”,而依赖“痕迹鉴定”“车辆损伤分析”等间接证据定责的案件仅占28%。这种“技术依赖症”忽视了交通事故的复杂性——例如,车辆制动痕迹可推断车速,但无法证明行人是否闯红灯;行人倒地位置可推断碰撞角度,但无法还原事发前双方的动态行为。当技术无法还原“完整真相”时,责任认定机制需转向“合理推断”而非“绝对证明”。

分论点二:现行证据规则对“弱势方举证能力”的忽视加剧了责任认定失衡

根据《道路交通安全法》第76条,机动车与非机动车、行人之间发生交通事故,有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任。但“有证据证明”的举证责任实际由机动车方承担——若其无法证明行人存在过错(如闯红灯、横穿马路),则应承担全部责任。然而,司法实践中这一规则常被弱化:2024年某地法院统计显示,在“监控缺失”的交通事故案件中,机动车方被认定全责的比例仅41%,而行人被认定“存在过错”的比例达59%,其中38%的“过错认定”仅基于机动车方的单方陈述。本案中,司机称“行人闯红灯”,但无法提供任何证据(如手机视频、同行乘客证言),而交警部门以“无法排除行人正常通行可能”为由未采信其主张,却也未依据“举证不能”规则推定司机全责。这种“各打五十大板”的处理方式,实质是将举证责任转嫁给了本就处于昏迷状态的行人一方,违背了法律对弱势群体的保护原则。

反论点:过度推定责任可能引发“道德风险”,需警惕“弱势即有理”的逻辑陷阱

部分观点认为,若因证据缺失直接推定机动车方全责,可能鼓励行人“故意制造事故”或“放任危险行为”,增加交通治理成本。例如,2024年杭州曾发生一起案件:行人故意撞向正常行驶的车辆后索赔,因监控缺失被推定司机全责,最终法院以“违背公序良俗”驳回诉求,但司机已支付12万元医疗费。此类案例警示:责任推定需以“社会一般经验”为边界——若行人行为明显违反交通规则(如横穿高速公路、醉酒过马路),即使无直接证据,也应通过“高度盖然性”标准认定其过错。但本案中,李女士事发时为正常过马路(家属提供其当日购物小票证明行程),无任何“危险行为”迹象,推定司机全责符合“保护弱势方”的立法本意,与“道德风险”无关。

驳论:技术补强与制度完善可同步推进,避免“非此即彼”的治理误区

针对“技术依赖症”的批评,需明确:技术并非责任认定的“唯一解”,但可通过“技术补强”提升间接证据的证明力。例如,2025年上海试点“交通事故智能分析系统”,通过AI建模还原事故场景——输入车辆制动距离、行人倒地位置、路面摩擦系数等参数后,系统可模拟出95%以上概率的事发经过,为责任认定提供参考。本案中,若交警部门引入此类技术,结合车辆损伤分析(如保险杠凹陷深度推断碰撞力度)、事发时间(如早高峰行人流量大)等间接证据,完全可能形成“优势证据链”。此外,制度层面可借鉴德国《道路交通法》的“推定过错”规则:若机动车与行人发生事故且无直接证据,默认机动车方承担80%责任,除非其能证明行人存在重大过错。这种规则既保留了“技术调查”的空间,又通过“责任倒置”强化了对弱势方的保护。

前瞻性建议:构建“分级责任认定+社会救助兜底”的双重保障机制

破解责任认定困境需多管齐下:其一,立法层面,修订《道路交通事故处理程序规定》,明确“监控缺失时,机动车方需承担更高举证责任”,并引入“高度盖然性”标准(即若一方证据明显优于另一方,可认定其主张成立);其二,技术层面,推广“交通事故黑匣子”(强制新车安装数据记录仪,记录车速、制动、转向等关键信息),并在城市路口部署“智能感知设备”(如激光雷达、热成像仪),弥补监控盲区;其三,救助层面,建立“交通事故医疗救助基金”,对“责任未明”案件中的受害者先行垫付医疗费(如本案中李女士已产生200万元医疗费),后续由基金向责任方追偿;其四,教育层面,将“交通事故举证责任”纳入驾考培训,明确告知司机“发生事故后需立即保护现场、收集证据”,避免因“证据灭失”承担不利后果。

从一片监控盲区到一场持续4个月的昏迷,这起事件是一面镜子——它照见了技术治理的局限,也映出了法律对弱势群体保护的迟缓。当责任认定陷入“证据死局”时,我们需要的不仅是更先进的监控设备,更是更温暖的制度设计——让每个受害者都能在昏迷中感受到正义的温度,而非在等待中耗尽生命的希望。毕竟,交通治理的终极目标,不是划分谁对谁错,而是让每一个走在路上的人,都能安心地仰望天空。