开空调最好别低于这个温度

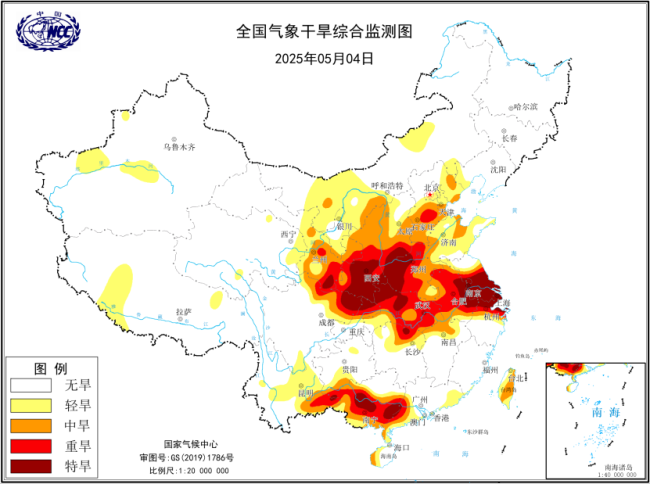

多地高温持续,空调使用频率激增背景下,“开空调最好别低于26℃”的倡议引发广泛讨论。这一看似简单的温度建议,实则牵动着能源安全、公共健康与个体权益的复杂博弈,折射出可持续发展理念在微观生活场景中的落地挑战。

立论点:26℃空调温度倡议是平衡个体舒适与公共利益的理性选择,但需通过政策引导与技术赋能破解执行困境。

分论点一:26℃是兼顾能源效率与人体健康的科学阈值。

空调温度每降低1℃,耗电量将增加6%-10%。中国建筑科学研究院2023年研究显示,若全国公共建筑空调温度从24℃提升至26℃,每年可节约电量约300亿度,相当于减少燃煤1200万吨、二氧化碳排放3000万吨。从健康视角看,世界卫生组织建议夏季室内外温差不超过7℃,而我国夏季平均气温32℃时,26℃的室内温度既能避免“空调病”(如鼻塞、乏力),又能降低心血管疾病突发风险——上海交通大学医学院2024年追踪研究发现,空调房温度低于24℃时,冠心病患者心绞痛发作率上升23%。

分论点二:公共场所的温度调控需建立“弹性标准”与“技术补偿”机制。

当前《国务院关于加强节能工作的决定》仅要求公共建筑空调温度“夏季不低于26℃”,但未明确执行细则与处罚措施,导致执行率不足40%。某商场空调实测数据显示,客流高峰时段温度常低至22℃,而夜间无人时仍维持24℃运转,暴露出“一刀切”管理的弊端。反观新加坡,其《公共建筑节能条例》规定:空调温度需根据人流量动态调整,并配备智能传感器自动调节风速,该措施使公共建筑能耗下降18%。这表明,通过物联网技术实现“人走温降、人来温升”的精准控制,比单纯设定温度下限更具可操作性。

反论点:个体空调使用自由不应被公共利益过度干预。

部分消费者认为,购买空调即享有“温度自主权”,政府倡议可能侵犯私人财产使用权。从法律层面看,《民法典》第288条虽规定“不动产权利人应避免对相邻方造成损害”,但未明确室内温度是否属于“相邻权”范畴。更深层的矛盾在于,我国居民用电价格长期低于成本价(2024年居民电价平均0.54元/度,仅为工业电价的60%),导致公众对能源稀缺性感知迟钝。若完全放任个体选择,可能重蹈美国得州2021年极端天气下大规模停电的覆辙——当时因居民过度使用空调,电网负荷激增300%,最终导致200余人因低温死亡。

驳论:将温度调控等同于“剥夺舒适权”是对倡议本质的误读。

支持自由使用空调者常忽略一个事实:26℃并非“不适温度”,而是经过人体工程学验证的“中性温度”。日本环境省2022年实验表明,在湿度60%的环境中,26℃时85%的受试者感觉“舒适”,仅12%认为“偏热”。更关键的是,温度倡议从未禁止使用空调,而是倡导“合理使用”——例如通过增加通风、使用遮阳帘等被动降温方式辅助控温。德国柏林的实践证明,当政府提供“空调温度调节补贴”(每降低1℃奖励0.5欧元/月)并配套智能温控设备时,居民主动调高温度的比例从31%提升至67%。

相关论点:破解“温度博弈”需构建“政府-企业-公众”协同治理体系。

当前温度争议的本质,是能源转型期个体行为与系统目标的冲突。政府层面,应完善《节约能源法》实施细则,对公共建筑超标用能实施阶梯电价;企业层面,空调厂商需加快研发“26℃自适应模式”,通过AI学习用户习惯自动调节温度;公众层面,需通过社区宣传、学校教育强化“温度责任意识”——如杭州某小区推行的“空调温度公示制”,使居民主动调温率从15%提升至42%。

从26℃的温度之争中,我们看到的不仅是电表数字的跳动,更是一个文明社会对资源分配智慧的考验。当极端气候成为新常态,当能源安全上升为国家战略,每一度电的节约都是对未来的投资。或许,真正的舒适不在于空调吹出的冷风有多猛,而在于我们能否在个体便利与集体福祉间找到那个微妙的平衡点——那正是文明进步的温度。