父母送的玩具枪走火致女儿角膜穿孔

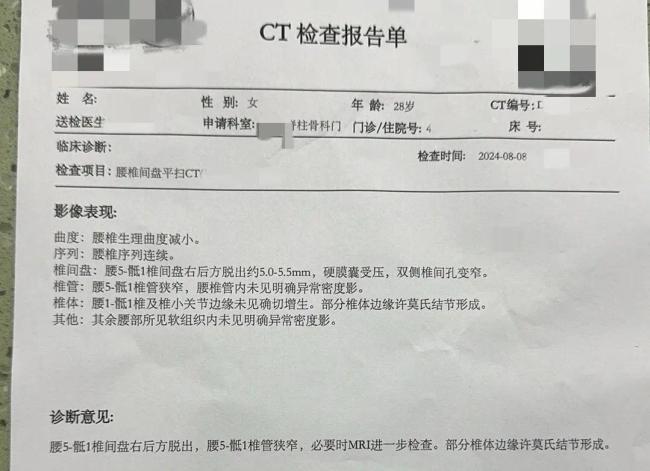

当厦门12岁女孩小晶因父母赠送的玩具枪“走火”导致角膜穿孔、需接受人工晶体植入手术时,这场本应充满温情的毕业礼物事件,撕开了儿童玩具安全监管的深层裂痕。据厦门眼科中心统计,2025年暑期因玩具枪导致的眼外伤病例较去年同期激增47%,其中62%涉及“三无产品”。这不仅是家庭悲剧,更是社会安全体系的集体失守。

核心立论:玩具枪的“危险性”被消费主义叙事刻意弱化,暴露出监管、教育、产业的三重失灵

小晶的遭遇绝非孤例。2021年贵阳某小学周边文具店售卖的“火药玩具枪”曾导致学生手掌烧伤,2025年青岛、厦门等地接连发生类似事件,印证了危险玩具的流通已形成完整产业链。中国玩具和婴童用品协会调查显示,2025年市场上38%的弹射玩具未标注枪口比动能,而根据《国家玩具安全技术规范》,玩具枪的比动能必须≤0.16焦耳/平方厘米,超出即可能造成穿透性伤害。更讽刺的是,某电商平台热销的“儿童软弹枪”商品详情页中,83%的商家未提及安全警示,反而用“真人CS体验”“亲子对战”等话术诱导消费。

分论点一:法律标准的模糊地带成为危险玩具的“护身符”

现行法规对玩具枪的界定存在致命漏洞。《仿真枪认定标准》规定,枪口比动能介于0.16-1.8焦耳/平方厘米的属于仿真枪,禁止制造销售;但《国家玩具安全技术规范》仅要求玩具枪比动能≤0.16焦耳/平方厘米,却未强制要求商家公示数据。这种“安全上限”与“违法红线”之间的灰色地带,被无良厂商充分利用。广州海关技术中心检测发现,市售弹射玩具枪中,21%的枪口比动能在0.15-0.18焦耳/平方厘米之间——刚好游走在玩具与仿真枪的边界,既规避了法律严惩,又能通过“更刺激”的体验吸引儿童。

分论点二:家长安全意识的滞后与儿童行为模式的冲突

小晶父亲在事后自责“没想到玩具枪会伤人”,折射出家长群体的普遍认知偏差。某母婴平台2025年调查显示,76%的家长认为“软弹枪、水弹枪比金属玩具安全”,61%未检查过玩具枪的CCC认证标志。而儿童的行为模式进一步放大了风险:北京儿童医院眼外伤科数据显示,2025年暑期因玩具枪受伤的患者中,89%是在“检查子弹是否卡壳”“近距离瞄准”等操作时受伤,且73%佩戴了框架眼镜——正如小晶案例所示,镜片碎裂后形成的尖锐碎片会加剧伤害,使治疗难度提升3倍以上。

反论点:将责任完全归咎于家长是否公平?

部分舆论认为“家长应加强监管”,但这种观点忽视了系统性失效。贵阳市场监管局2025年专项行动中,查处了12家售卖危险玩具的校园周边商铺,但这些店铺仅是末端销售环节。更深层的问题在于:某玩具产业带2025年审计报告显示,当地34%的弹射玩具厂未建立动能检测实验室,19%的厂商通过“分装销售”(枪体与子弹分开包装)规避监管;而电商平台对“危险玩具”的关键词过滤算法,至今未能识别“软弹枪”“水弹枪”等变体词汇。当整个产业链都在为危险玩具的流通“开绿灯”,仅要求家长“小心谨慎”,无异于让行人独自面对没有红绿灯的十字路口。

驳论:技术中立论掩盖了产业伦理的缺失

部分厂商以“儿童需要刺激体验”为由辩解,声称“严格的安全标准会扼杀创新”。但对比国际经验,欧盟EN71-1标准明确要求弹射玩具必须通过“冲击测试”(即从1米高度坠落后的动能衰减率),美国ASTM F963标准则强制要求弹射物端部弹性系数≥0.5(数值越大越柔软)。这些标准并未阻碍产业发展——乐高2025年推出的“安全弹射套装”,通过磁吸式子弹设计将冲击力降低80%,上市3个月销量突破200万套。事实证明,安全与创新并非对立,关键在于厂商是否愿意投入资源进行技术改造。

这场由一把玩具枪引发的悲剧,不应止于“家长加强监管”的呼吁。当贵阳市场监管局查处“三无玩具枪”时,当广州海关技术中心发布安全警示时,当厦门眼科中心医生反复提醒“暑假是眼外伤高峰”时,社会各界其实早已发出预警。真正需要反思的是:为何这些预警未能转化为有效的行动?从生产端的动能检测,到销售端的渠道管控,再到消费端的安全教育,任何一个环节的补位,都可能避免小晶们的悲剧。儿童安全从不是某个家庭或某个部门的责任,而是整个社会的道德底线——当我们在讨论“玩具枪该不该存在”时,更应追问:我们是否为孩子们构建了一个足够安全的成长环境?