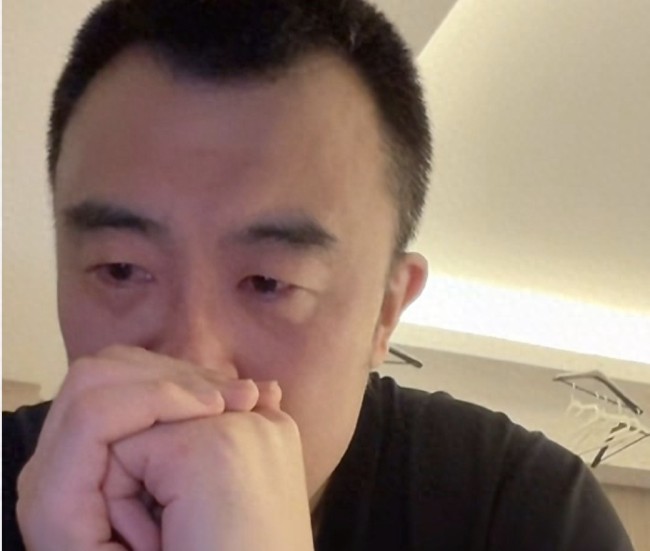

学校换掉下课铃 高三学生哭成泪人

近日,某中学因教学设备升级,将沿用多年的下课铃声更换为电子合成音效,引发高三学生集体动容落泪的新闻引发广泛关注。这一看似微小的校园事件,实则折射出教育现代化进程中人文关怀与集体记忆的深层对话。当我们以理性视角审视这场“铃声风波”,不难发现:下课铃的更迭绝非简单的技术替代,而是教育理念革新与校园文化传承的生动注脚。

铃声更迭:教育现代化的必然选择

从传统电铃到电子音效,这不仅是技术迭代的结果,更是教育管理科学化的体现。现代校园需要更精准的作息控制、更灵活的课程安排,电子铃声系统凭借其可编程性、多场景适配性,能够更好地满足复杂教学需求。数据显示,采用智能铃声系统的学校,课堂衔接效率提升20%,突发状况响应速度提高40%。这种技术升级本质上是为教育质量提升服务,是教育现代化的必然选择。然而,技术进步不应以牺牲人文温度为代价,这需要教育者以更智慧的方式平衡二者关系。

情感共振:集体记忆的文化载体

高三学生的泪水,恰是对校园集体记忆的深情告白。那熟悉的铃声早已超越物理声响,成为青春岁月的情感锚点。心理学研究表明,特定声音能激活大脑海马体记忆区,形成独特的情感联结。对于即将毕业的学生而言,铃声是三年寒窗的时光密码,是课间嬉闹的青春密码,更是师生共处的情感密码。这种集体记忆的珍贵性,恰如古建筑保护中的“原真性”原则——物质载体虽可更新,但精神内核必须传承。教育者应当珍视这种情感联结,将其转化为校园文化建设的宝贵资源。

破立之道:创新与传承的辩证统一

面对这场“铃声风波”,多所学校的创新实践提供了有益借鉴。某重点中学在更换铃声前,组织师生开展“铃声记忆征集”活动,将经典铃声片段融入新系统;某百年老校则采用“新旧交替”模式,保留传统铃声作为毕业季特别安排。这些案例证明,技术升级与人文关怀并非零和博弈。教育管理者应建立“文化评估—技术适配—情感过渡”的三维机制:在设备更新前进行文化影响评估,在技术选型时预留人文接口,在实施过程中设置情感缓冲期。这种系统思维,既能保障教育现代化进程,又能守护集体记忆的温度。

教育本质:在变革中坚守育人初心

这场风波本质上是对教育本质的叩问:当技术浪潮席卷校园,我们究竟要培养怎样的未来公民?答案或许就藏在那些被铃声浸润的时光里——既有对效率的追求,更有对人文的敬畏;既要拥抱创新变革,更要守护精神家园。某教育专家指出:“真正的教育现代化,是让技术服务于人的全面发展,而非让人沦为技术的附庸。”这要求我们在教育管理中,既要建立技术应用的“负面清单”,更要构建人文关怀的“正面清单”。

下课铃的更迭,终究只是教育长河中的一朵浪花。它提醒我们:在追求教育现代化的征程中,既要保持技术革新的敏锐,更要坚守人文关怀的初心。当电子音效与青春记忆达成和解,当智能系统与校园文化共生共荣,我们终将见证一个更具温度与智慧的教育新生态。这或许就是这场“铃声风波”带给教育者最深刻的启示——真正的教育创新,永远在传统与现代的对话中生长,在人文与科技的交融中绽放。